Youtubeで再放送されている『ガイキング Legend of Daiku-Maryu』良いですね。こんな勢いでほぼ毎週オープニング主題歌を流すアニメって実は意外と少ないんじゃないか。

ロボットつながりというわけでもないのですが、今回は『Chaos Front』というインディーゲームの無料体験版にボランティアとして協力し、その成果がローカライズ改善アップデートとして組み込まれた話をします(blogを書くこととその概要については開発者に連絡を取り、許可を頂いております)。

Steam側の開発者リリースもあります:

以下に書くのは「ジャンルを理解している日本語ネイティブとして、メチャクチャなローカライズにしないためのやり方を意識している」という内容です。当人が言って何の保証になるのかという話ではあるのですが……まあ、言わせてほしい!

今後ゲームにこういう関わり方をする機会があるか分からないので、現時点での経験や感想をまとめておきたくなったという気分もあります。

Chaos Frontとは

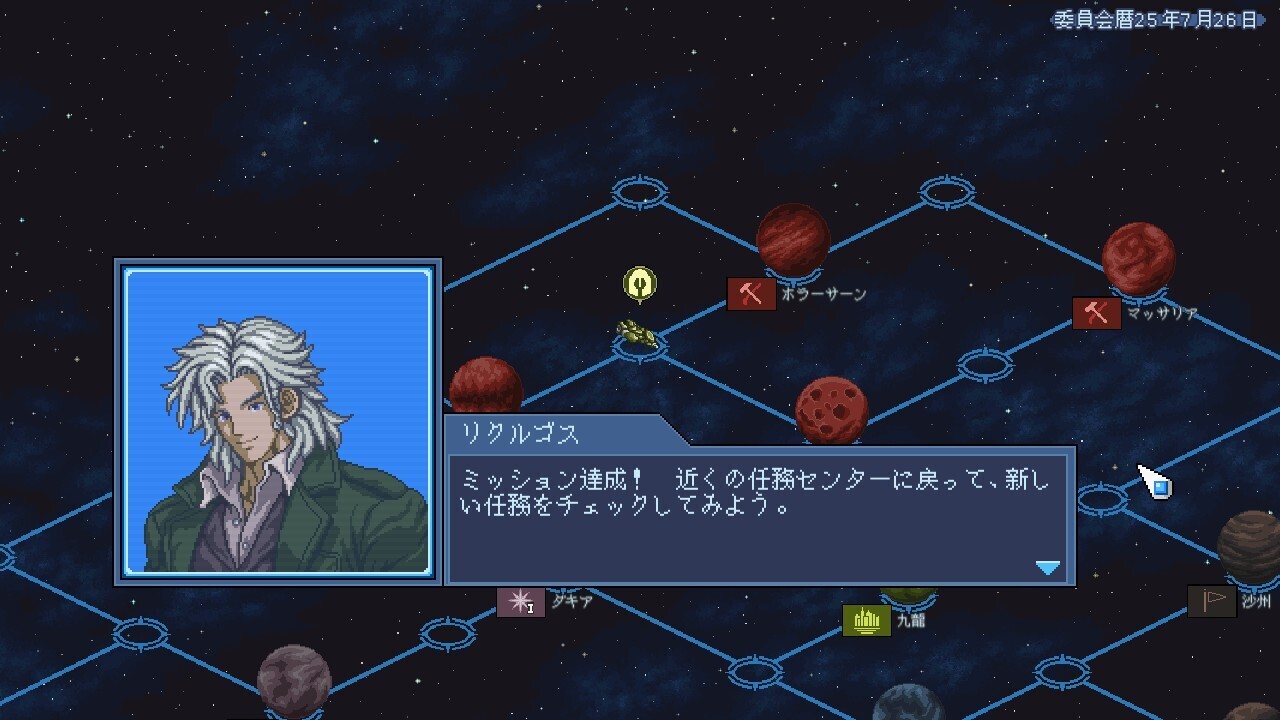

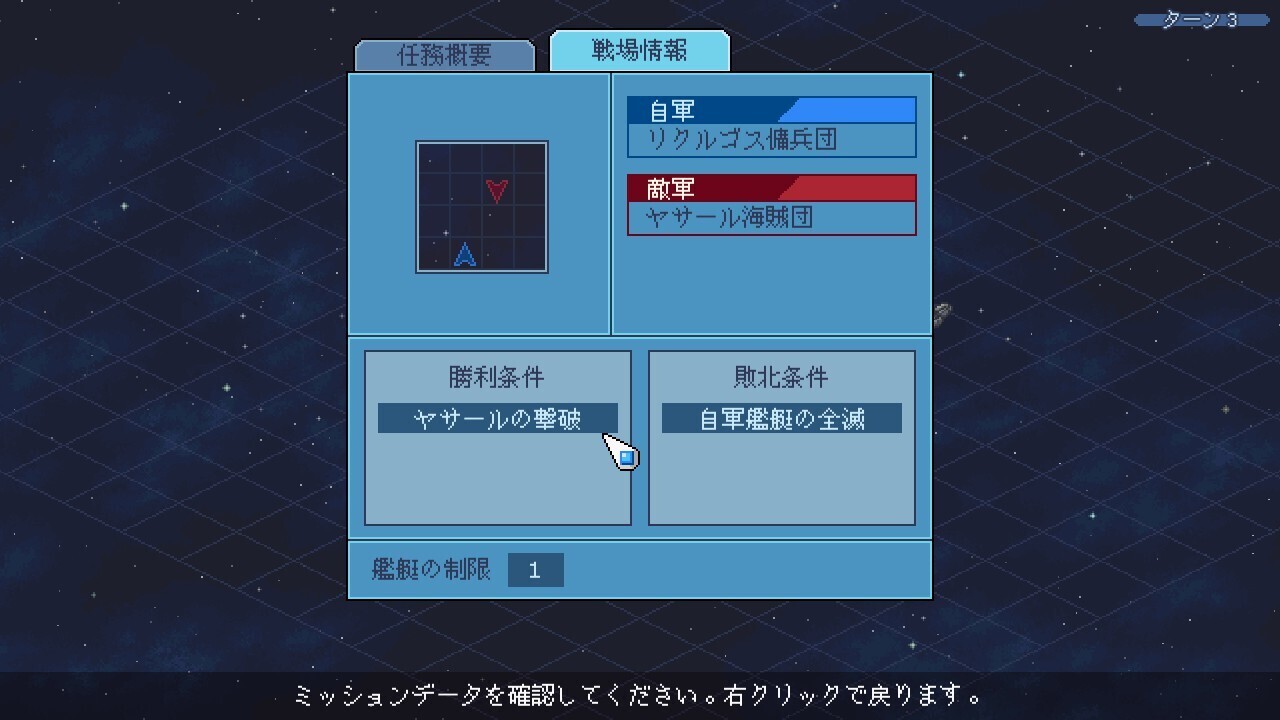

本作は宇宙・三国志・スパロボといった様相のストラテジーゲームです。SteamストアページではKOEI三国志やスーパーロボット大戦、Advance Wars(ファミコンウォーズ)からの影響が公言されており、マクロな戦略観とミクロな戦術を両立したゲームを目指しているように個人的には思います。

韓之昱(Han Zhiyu)氏の個人スタジオによる『Chaos Galaxy』サーガのひとつという位置づけになっていて、同シリーズは過去に3作の発売実績があります。過去作の一部はNintendo Switch版やEpic Games版にも展開しており、こちらには2P Gamesによるローカライズが入っています(私は関与していません)。

さて、本作『Chaos Front』の無料デモ版では、戦乱の宙域で小さな傭兵団の長となり、NPCの武将たちの戦いに肩入れして名声を高めてゆくという、ゲームのごく最初の流れを体験できます。プレイ時間は2時間以内くらいでしょうか。

年内にアーリーアクセス版のリリースが控えており、その後は更にボリュームアップした製品版が出る予定です。

デモ版に残っているローカライズ周りの不備も、今後のアーリーアクセスか製品版までに修正される見通しです。

実装上の都合で、いわゆる中華フォントがみられることは気になる点かもしれません。フィードバックはしていますが修正予定は未定です。

参加の経緯

私がChaos Frontのことを知ったのはおよそ偶然といってよく、その時にはすでに日本語圏のtwitter(X)やSteamレビューで「日本語対応マークが付いたと思ったら翻訳が読みづらい」のような評価が時々みられました。

元々この手のロボットSRPGとゲーム翻訳にちょうど興味があり(前にロボットSRPG『WARBORN』のローカライズ改善Modなどを作った)、またSteamストアのニュース欄でテキスト改善ボランティアの募集が行われていたことから応募することにしました。

翻訳という仕事はその能力と責任を持ったプロフェッショナルのものであるべきですが、今回は開発者が予算の都合でプロを雇えないと明言していました。そして、金銭が発生するからといって翻訳の質が商業的水準に達するとは限らないことを私は過去2件のMod制作で痛感しています。これらの事実は私の行動に強い動機と自信を与えてくれました。

「はっきりいって外国語能力は低いが今までにUnityゲームの翻訳改善Modを2本仕上げているし、この手の作業にはきっと慣れているから頼む!!」という売り込みまがいの打診の結果リソース文字列をいただき、その後は概ね以下のような心持ちで作業を進めていきました。

ワークフロー

ここからは現時点での振り返りを書いていきます。このワークフローのくだりは変にテクニカルなので読み飛ばしても大丈夫です。

私はゲーム開発の一部実務知識を持ち合わせていますが、ゲーム翻訳者やローカライズ企業のお仕事に直接触れたことはなく、書籍や記事で軽く読んだ程度でしかないので、知ったようなことを言っている部分は推測だと思ってください。

多言語対応の基礎的な仕組み

ゲームに限らず、国際化(いわゆるi18n)を意識したアプリケーションの場合、コードやUI部品に直接文字列を埋め込むのではなく、数値や文字列で表現されるシンボル(Symbol, Key, IDなど)と実際に表示する値(Value)の組を作り、この組をプログラムの内か外かにデータ化しておくことが多いです。この辺りはスマートフォンアプリでは標準的な方法があったりします(例: 各種の言語および文化をサポートする | Compatibility | Android Developers)。

例として、これはChaos Frontではない架空のゲームと思ってほしいのですが、

| シンボル | 値(EN) | 値(JP) |

|---|---|---|

| TITLE_SCREEN_START_GAME | START GAME | ゲームスタート |

| TITLE_SCREEN_LOAD_GAME | LOAD GAME | ロード |

| TITLE_SCREEN_OPTION | OPTION | オプション |

| TITLE_SCREEN_CREDITS | CREDITS | スタッフクレジット |

……といった調子で表を整備しておいて、開発者と翻訳者の間でやり取りをするという作業方式があります。こうしたスプレッドシートやExcelブックでのやり取りは公式・非公式を問わず、特にインディー開発ではよく使われると聞きます(商業ローカライズではmemoQなどの翻訳支援ツールや、Webベースの翻訳管理用グループウェアを使う場合も多いようで、おそらくツールやローカライズ企業の側にデータを変換する手続きがあるのでしょう)。

上の例でいえば、プログラムから TITLE_SCREEN_START_GAME を呼び出すと、言語モードに従ってデータが選ばれ START GAME または ゲームスタート が画面に表示されるわけです。

多言語対応の応用(手元でのリソースリビルドなど)

それを踏まえて本作Chaos Frontでの日本語の修正をどうしたかといえば、私はあたかもModのようにやりました。

このゲームには既に英語・簡体字中国語・繁体字中国語版・そして荒いですが日本語版が在り、多言語化にフィットした実装が為されていました。プログラムにハードコードされた文字列はほぼ皆無。中国語先行なので、いわゆるCJK*1特有の問題(そもそもマルチバイト文字を表示できない、など……)も多くはありません。これは素晴らしい!

文字列がうまくデータにまとまっており、プログラムもデモ版時点でほぼ確定していたために、今回はMod作成経験を応用して自力でリソースの再ビルドを行うことができました。具体的な手順は本題でないため省きますが、とにかく翻訳の表示確認のために開発者の手を煩わす必要がなく、ごくごく簡易的な自己QA・セルフチェックを回すことができたわけです。

作成中に確認と修正の小さなサイクルをたくさん回して品質を上げることと、そのための環境整備は、ローカライズに限らずゲーム開発(あるいはソフトウェア開発一般)のテーマの一つだと思っています。アセットは書き出した瞬間に最終形を確認できるに越したことはないし、たとえその場で確認できなくても、確認用のビルドにかかる時間や作業ステップは短く少ない方が絶対に良いはずです。

ただし商業的なLQA(Language Quality Assurance / 言語品質保証)プロセスにあっては、多角的なチェック観点や適切な画面設計能力など多くの専門的なノウハウを持つチームが必要になることは理解しています。リソースを反映できる仕組みがあるからといって精度の高いチェックができるわけではありませんが、とはいえ仕組みがないよりはあった方が良いです。専門的能力がプロに及ばないからこそ、せめて試行回数くらいは増やしやすくしようと考えました(逆に、試行回数が極端に制限されていそうなプロの仕事を見かけることもありますが、これもさまざまな事情があるのでしょう。発売前でゲームがそもそも完成してなかったりとか……)。

実装と私のスキルセットがたまたまマッチし、有志翻訳Mod的なアプローチを採用できたのは幸運でしたし、何よりもそれを許してくださった開発者の度量には本当に感謝しています。

世間的・商業的には、翻訳作業者が勝手に先回りしてリソース更新フローを整備することは、無くはないが多くもないだろうと思います(そして今回は商業的な作業ではない)。想像しうる一般論としては、開発者との協力でリソースを簡単に差し替えられるミドルウェアやツールセットといったものを整備するとか、でなくともCI/CD*2によるアプリの自動ビルドなどを、ローカライズ会社やコンサルタントあたりが提案しているのではないかと思いますし、各自が開発規模とバランスする手法を選んでいるのでしょう。

まあ、何をどう整備しようが要修正点は結局あとからあとから見つかってくるもので……これも今後のバージョンで直します。

翻訳ポリシー

作業に手を付け始めた後は、大まかな方向性が定まったカテゴリから順次「こういう感じでやります」と開発者に報告しつつ進めました。スキル説明は常体、Tipsは敬体、固有名詞は広く使われる表記があればそっちを優先……といった話を、ここでも少し書きます。

UIと全体のこと

日本の既存作品のトーン・マナーに従うことを目指しています。フォントの選定やサイズ・スタイルには手を加えないまでも、単語選択や文体だけでも結構変わってくる感はありますね。

先行作品がこうである以上の理論だてた説明のできない、経験的なところも多いのですが、原文の言葉選びを尊重しつつ、日本語として違和感やストレスにならないようにしていきたいと考えています。

原語版では、漢字のまま読めるパーツが事前の想像より多かったのも印象的です。「乗船」になっていたのを「搭載」に直したら中文と同じだった……という、「中国語に戻した」ような箇所も複数あった。

余談ですが、おそらくゲーム翻訳の一般論として、ある言語リソースがゲーム中どこに表示される、何のための物なのか、シンボル名やカテゴリーがはっきりしているほど翻訳の精度は上がりやすくなります(プログラムでいうところの変数名の付け方や型のアノテーションのようなものかもしれない)。

「Wait」や「Left」といった微妙なパーツに使用箇所が補足されていたり、会話シーンで誰が・どんな表情で・どの順で話すのかが明記されていたりすれば、スタブの時点である程度の精度が担保され作業効率も上がるはずです*3。

本作ではすべてのパーツの一次カテゴライズが完了しており、これは大変助けになりました。原文だけでなく他言語版をすぐに見比べられる形式なのも良かったと思います。データが丁寧に整理されていることは作業効率を高めてくれると感じます。

名詞

一部の固有名詞で英語版(これもボランティアによる翻訳監修が入っている)での脚色を参照した以外は、概ね素直な訳を目指しています。素直とは、必要のない造語を作らないことです。

たとえば定訳や利用者の多そうな表記に従って修正する(Lycurgus: リクゴス→リクルゴス*4)とか、「突擊步槍(中文)」「Rifle(英文)」と並んでいたら「突撃銃」でなく「アサルトライフル」のほうがロボット物らしいとか(こちらは元々そうだった)。逆に、三大国による統治機構「委員会(中文)」「Consortium(英文)」を原文の「委員会」のまま残したり、中国発らしい語感を選んだ箇所もあります。

先の「アサルトライフル」のような場合に、英語や中国語だと枠に収まるところで日本語だと収まらない例が頻発していたので、いくつかのUIパーツで可変フォントサイズの許容値を少し拡げてもらったりもしました。

訳語に迷いつつ進捗報告としてデータをやり取りする中で、SFやサブカルチャーに明るい開発者から的確な助言やジャッジを頂けたのもありがたかったです。

会話

説明文やUIテキストはつとめて原文の意図・構造を保持する一方で、会話文については意訳の割合を少し上げ、相槌などフィラーワードの増減や語順の入れ替え、一人称・二人称など役割語の調整といったことを行い、日本語として(私にとって)読み下しやすい会話の流れを目指しています。

オリジナルの中国語版と英語ローカライズ版をなんとか相互に読み取って文意を汲みつつ、特に「威風凛凛(日: 威風堂々)」といった原文の漢字・熟語表現を強くリスペクトして、雰囲気を出せればと目論んではおります。ともあれストーリーについてはまだ私も全体像を知らないので、このくらいにしておきましょう。

パラグラフごと別物になるような意訳は入れていませんが、戦闘台詞は例外的に、日本語版だけ大幅に台詞を変えたところもありました。ここは直訳中の直訳なら「お前は私には敵わない!」になるところです。

これは老若男女すべてのキャラクターに同じ台詞を使う都合上、一人称・二人称や口調を強く制限したためで、まあ結果的にモビルスーツパイロットの多くが「直撃させる!」と言っていたウィンキーソフト時代のスパロボっぽさが出た気はします(台詞自体には再検討の余地はあるが……)。

やります、よろしくお願いします

当blogで以前から書いていることですが、日本のアニメやゲームといったカルチャーに強い影響を受けたと公言しているゲームタイトルならば、日本の市場やファンの間でも報われてほしいし、少なくともローカライズが足を引っ張るようなことがあってはいけないという気持ちが以前から強くあります。その信条が実物に表れているかどうかを判断するには実際に触れていただくしかないので、ここまで長々と書いたのは結局、覚書以上のことはありません。

ここでお話ししたChaos Frontデモ版は、Windows PCであれば以下のリンク(再掲)からすぐに遊ぶことができます。ごく短いデモですが、興味がありましたら是非触ってみてください。

今後のアーリーアクセスに向けてより自然に、楽しく遊べるよう訳の追加・調整を進めていくつもりですので、どうかよろしくお願い致します。

お気づきの点がありましたらSteamコミュニティやDiscord、あるいは私(eps_r.netの下の方に連絡先があります)にフィードバックを頂けますと幸いです。