Inertial Drift on GPD WIN MAX pic.twitter.com/KOIYHtWfR3

— 稲葉 (@eps_r) 2020年12月1日

Inertial Drift、良かったですね。ストリートを舞台にしたレースゲームなのですが、ゲームデザイン上の要請から慣性制御装置とフェイズシフトの装甲(決して壊れることはなく、どころか機体が量子化する)という強引なSF設定を放り込んだことで妙味を生み出しているわけではそれほどなく、前輪舵と後輪舵の独立したような独特の操作系に慣れれば意外とストイックなタイムアタック体験を得られます。車両カスタム要素のないアーケードライクなレースゲームが好みなら楽しめるかと。意外とちゃんとストーリーモードが付いている割にはダイアログの翻訳が全体的に不出来なのは惜しいところです。

GPD WIN MAX買ってました

で、そのInertial Driftを一通り遊んだGPD WIN MAXですが*1、なんだか評価の難しい機種だなあと思っており……ひとことで言えば、ノートPCとしての正しさを得る代わりに携帯ゲーム機としては異常になったという印象です。

悩んで買った割には意外なほど満足しています。稼動率も最盛期のWIN 2より高いのですが、なんというか、この筐体サイズは理屈の上でも個人的好みの上でもあまり良くないと思っていたのに、遺憾ながら良好といいますか。

良し悪しでまとめるとこんな感じで、

- よい

- モバイルノートとしては発売時点で上位にあたるパワフルなプロセッサ

- タッチパッドと、親指タイプでないキーボード(ただし質は悪い)

- 組付けの良くなった筐体とゲームパッド

- 余裕の感じられる排熱機構

- 電源インジケータがついた

- 人と事情による

- ゲーム機としての存在意義の問われる巨大な筐体

- 低い画面解像度と、やたら大きなベゼル

- パーティションを100GB:400GBで区切るの、何?

- わるい

- パワーと引き換えに高負荷時のバッテリーライフは2時間未満(1%/分)

- また価格が上がった

- また重くなった

- 相変わらず縦のLCDを90度回転させてあるので、特有の問題が幾つかある

- 相変わらずショルダーボタンや最大負荷時のファンはうるさい

- 相変わらず微妙な使い勝手のゲームパッドマウスモード

- 配列・機構共に厳しい、あるだけマシのキーボード

- 「鳴るだけ」感のあるスピーカー

以下GPD WIN 2の話をした時のように気になったところの印象を話していきます。スペックシートとベンチマークの話は大体ちゃんとしたメディアとちゃんとしたblogがやってくれているので、もっぱら使用感について。

スクリーン: 単純に大きくて便利(ただし、ベゼルはでかい)

GPD WIN 2に引き続き横1280のIPS液晶。今回は16:10、縦解像度が800になったのは意外と利便方面に効いています。とはいえ所詮は1280x800なので不足する局面も多くあり(設定画面とか)、1920x1200か2560x1440あたりを積んでIntelドライバの等倍スケーリング機能に期待する目もあったんじゃないかと思いますが、消費電力・本体価格・調達難度とか、低解像度を選ぶ理由もいくつか考えられるので難しいですね。

何にせよ今日日にしてはめちゃくちゃ太いベゼルなので、使ってて気になる・ならないは置いとくにしても悪い意味でインパクトはあるでしょう。ここも含めてディスプレイにはGPD側の割り切りを感じます。

スピーカー: やや持ち手に干渉する。音質はあまり良くない

筐体側面から下向きに鳴る、初代GPD WINを思い出すスピーカーです。画面を閉じた時にも鳴らせる利点はありつつ、手に干渉しやすいし机に置いた時と手持ちの時で結構音が変わるしで、これは小さくしてでも正面から鳴らした方が良かったのでは……? と思ってしまいました。

あと高音低音のバランスがなんだか変で、まともなイヤフォンやGPD WIN 2では聞こえていた効果音がMAXでは埋もれたりするし、こもった低音がやたらと強調される感があります。イコライザとか入れて調整してみてもいいかもしれない。

ゲームパッド: 回を追うごとに改善されている

大型化で機構を仕込む余裕が生まれたか、3世代目にしてL3・R3がスティックと統合されるなどゲームパッドとしての正常化が進行しました。「1万円越えの高級ゲームパッドに迫る」という代理店の言い分は忘れていいです(ノーマルのXbox One・PS4コントローラに勝ってはなくない?)が、GPD WIN、GPD WIN 2比では明らかに良くなっています。

GPD WIN、WIN後期(伝聞)、WIN 2からMAXと回を追うごとにキーパッドが硬くなっているようです。今回載ってきたJoy-Conに近いクリック感のある十字キー(おそらくABXYと同じスイッチ)により、昇龍コマンドでクリック音がカカカっと3回鳴ります。ボタンの硬軟は人によって好みが分かれますが個人的には好みに寄りました。

またスティックからシリコンカバーが廃され、ファン状のモールドが施されました。この溝の見た目はダサいと思いますがスティックの摩擦はWIN 2よりも若干良くなったかなと。

ゴム足で高さを稼いだことでLRトリガを押しやすい形状にできたのも良かったですね。ここまで来るとアナログ入力でないのは少し残念な気もしますが、暴発や耐久性を考えるとこれくらいでいいのかもしれない(SwitchのZL/ZRもアナログではないし)。

マウスモードのキーアサインは多少正気になりました。これはWIN 2が作りかけっぽかっただけなので褒める気にならないし(十字キー左がPageDown、十字キー右が左カーソルという惨状だった)、というか今回はタッチパッドがあるからゲームパッドでマウスを代替する必要があまりないですね。

キーボード: Terrible

ゲームパッドの改善の反面、キーボードはかなり厳しいと感じました。GPD PocketやP2 MAXのような7インチ~9インチ級PCを全く触っていないので慣れの問題かもしれませんが……。

何よりキータッチがひどく、キー自体が傾きがちで安定感に欠けるうえにストロークと入力がしばしば不一致を起こす……要はグラつくし、チャタります。これに加えて奇怪なキー配列(遺憾ながらこんにちの所謂UMPCの中ではまだ素直な方)のためストレスが溜まりやすく、長時間のキータイプには向いていないと感じました。

個人的にはキーをギチギチに小さくしてフルキーボードに近づけていたGPD WIN 2のほうが好みですらありますが、まああれは親指タイプという全く別のカテゴリではある。

ボロクソに言っていますがゲーム用と銘打ったPCがキーボードを備えていることにはやはり意義はあって、今日日のゲーム機でありPCであるからには少なくとも文字入力は避けて通れません。あればいい、あるだけで偉い、という意味では大幅な加点要素です。文字以外にもセットアップやブラウジングなどキーボードの要るところはやはり沢山あって、ひとことで言うとゲームやめる時にAlt+F4を打てるのが超強いみたいなところがある。

タッチパッド: 狭い割に使える

GPD WIN系列としては初めてタッチパッドが積まれました。GPD MicroPCと同様と言われており、二本指スワイプのスクロールもフォローしてきているため意外と実用的で、前世代に比べてノートPCとしての使い勝手を大幅に高めています。

電源: ファンはうるさい

Core Tempの報告値でアイドル時消費電力が3Wを下回らないあたり流石Uの付く20Wレンジのプロセッサ。アイドル時に積極的に寝ていって1Wを切るAtomやCore m(Yの付くやつ)とは目指すところが違うなあと感心しました。

高負荷時に電力を盛ってクロックを上げていく作りのCPUを正にそのように扱っているので、バッテリー使用時にフルパワーを出すと面白いように減っていきます。フル稼働だと1分で1%減るので2時間もちませんね。その代わり、重いゲームをやらなければ一般的なノートPC程度の駆動時間です。

冷却にはかなりの余裕があり、持ち手が危険なほど熱くなることはまず無い代わりに、ファンのうるささには覚悟が必要です。掃除機とは言わないがSwitchのTVモードよりも明らかにうるさい。

安定性は過去の機種含めて以下のような印象で、

| 機種 | 所感 |

|---|---|

| GPD WIN | しばしば「スリープ死」を起こす。電源オフの間に時計が進まない個体だった。あと1年で本体が死んだ |

| GPD WIN 2 | 理由は分からんがいつのまにかスリープに落ちなくなった。1年使ってたら「スリープ死」を起こしやすくなり、バッテリーは死んだ |

| GPD WIN MAX | 今のところ問題ない。スリープもできる |

まあGPD社マシンの耐久性と電源管理は毎回悪いので、たぶん今回も何だかんだ悪くなっていくと思います。

処理性能: ほとんど困らなくなった

今回モバイルとしてはそれなりに上位のプロセッサを持ってきてしまったし、メモリやストレージなど足回りも悪くないため、よくウルトラモバイルPCの目安で言われる「ブラウジングか文書編集なら」という用途には処理性能においておよそ問題ありません(文書編集には画面解像度がネックですが)。

| 機種 | 体感 |

|---|---|

| GPD WIN | Windows Updateに難儀する |

| GPD WIN 2 | Windows Update単独なら常識的な時間で終わる |

| GPD WIN MAX | Windows Updateと作業を並行しても大体問題ない |

体感はこんな感じ。

ウルトラモバイルではない一般的なノートPCと遜色ない構成となった結果、それ相応の性能を得ています。i7-4790KにCINEBENCH(シングルスレッド)で勝つというのもウソではないようです。

ゲーム性能: 3Dゲームに手が届き始めた

数値的にも体感的にもGPD WIN 2比でざっくり2倍前後くらいになりました。1~2年のあいだで世代が進む度に性能が倍々になっているのは一見驚くべきことに見えますが、毎度CPUの電力消費が倍増しているので驚くほどのことじゃなかったし、バッテリーも筐体も肥大化の一途を辿っているのだった‥‥。

また表にするとざっくりこんなです。

| タイトル | GPD WIN | GPD WIN 2 | GPD WIN MAX |

|---|---|---|---|

| ニーア オートマタ, EDF5, Borderlands 2, Alan Wake等 | 論外 | × | △ |

| EDF4.1, Risk of Rain 2等 | × | △ | 〇 |

| Portal, Portal 2等 | △ | 〇 | ◎ |

- 論外: 起動しない等

- ×: fpsが15を下回る、ゲームスピードが減速するなど

- △: 設定を追えば30fps前後は出る、一応ゲームになる

- 〇: 低~中設定なら60fps近くになる、ゲームになる

- ◎: 設定を上げてもゲームになりそう

地球防衛軍 4.1(GPD WIN 2)

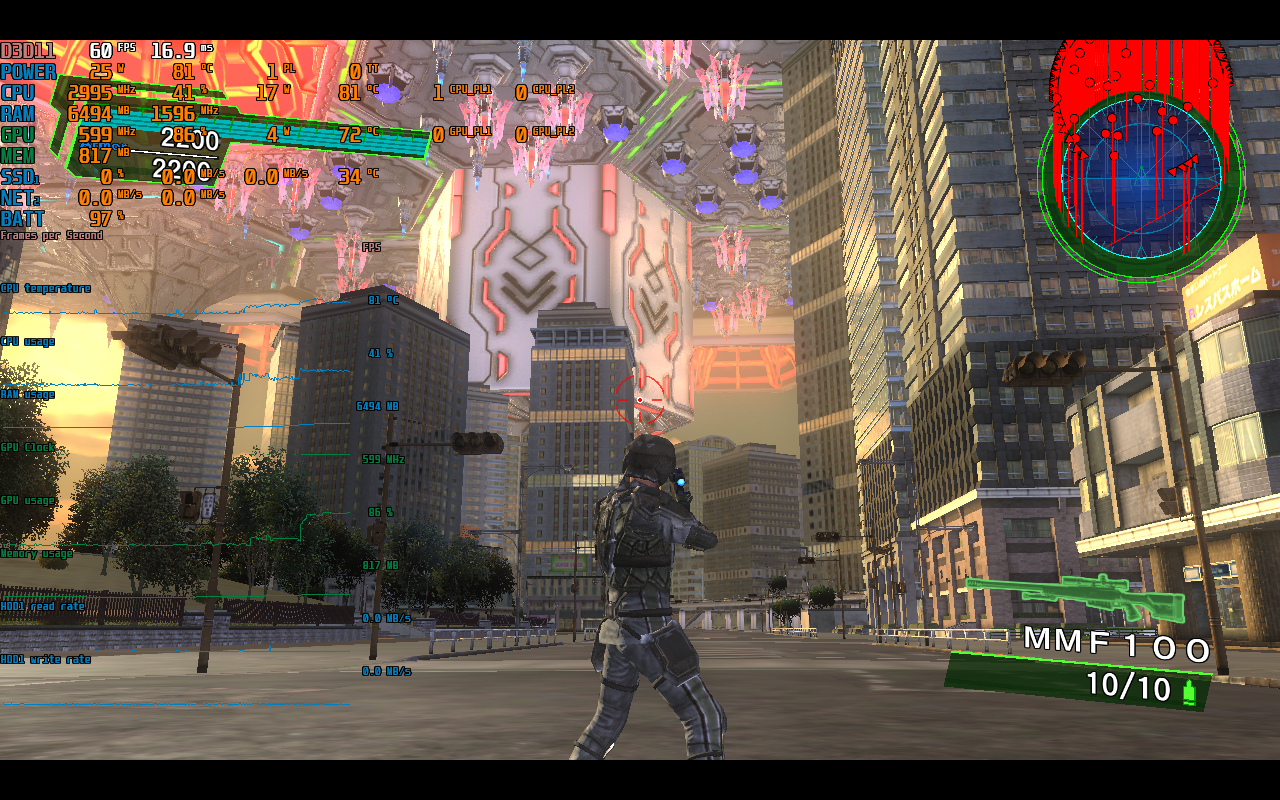

地球防衛軍 4.1(GPD WIN MAX)

これは地球防衛軍4.1、異方性フィルタとAAをオフにした時のスクリーンショット(ステータスモニタはAfterburner + HWINFO + RTSS)ですが、うしろ2枚のGPD WIN MAXがざっくり2倍~2.5倍くらいのfpsを出しているのが分かります。

3DMark TimeSpy

良くなったといっても元が低すぎるため、「いわゆるゲーミングPC」に及ぶものではありません。ただただ、ちょっといいオフィスノートくらいのスペックを8~9インチに詰めてゲームパッドを付けた物体です。

その他動画

EARTH DEFENSE FORCE 5 on GPD WIN MAX pic.twitter.com/NcQ5eOWzAL

— 稲葉 (@eps_r) 2020年12月1日

Outer Wilds on GPD WIN MAX pic.twitter.com/9AwZxc8Ljl

— 稲葉 (@eps_r) 2020年11月29日

地球防衛軍5は終盤の面で20fps弱、Outer Wildsは開始直後のマシュマロを焼く際に25fps前後と、特に3Dゲームの年代が進むと厳しいタイトルも増えてきます。なんでも遊べるわけではなく、試行と割り切りは必要です。

性能ついでの余談ですが、GPD WIN初代が出てからずっと「AtomでゲーミングPCを名乗るとは片腹痛い」とか「Core mでゲーミングPCを名乗るとは」とか「ディスクリートGPU無しでゲーミングPCを名乗るとは」という反応を目にすることが結構あって、それはその通りだと思いますし、GPD WIN MAXの設計のままCPUが次世代のTiger Lakeに変わったところで、ゲーミングデスクトップの10分の1、ゲーミングノートの6分の1のパフォーマンスが一気に逆転するわけでもありません。

しかし、だから無価値だという話ではなく、あくまでGPD WINシリーズの属するカテゴリは「携帯ゲーミング」であり*2、戦う相手は特にアジア圏で流通しているLinuxの載ったエミュレータ用ハードや、あるいはスマートフォンやNintendo Switchのような携帯機であって、100W以上の電力枠を持つ据え置き機やゲーミングノート以上のパワフルな環境を向こうに回すものではない*3ということは意識すべきではないでしょうか。なんならGPD社の「for AAA Games」という宣伝文句もあまり良くないと思っています。

PCアーキテクチャにWindowsとゲームパッドが載っている以上、私はこの製品をゲーミングPCと呼んでよいと思う(少なくともポータブルゲームコンソールではある)し、言ってみればグラフィックス世界の流儀によって暗に定義される「ゲーミングPC(一定以上の絶対性能を保証する)」という言葉は、実はけっこうドメスティックではないのか? という疑問まで出なくもないのですが、だからどうしたという話ではないです。余談なので。

おわり

GPD WIN 2との比較で言えば、ハンドヘルドからラップトップに寄せるように巨大化したことでPCとしての使い勝手が大幅に向上し、また随所のスペック向上によりゲーム機としても隙が減りました。「他にこんな狂ったハードは無いのだから付き合って行くしかない」という決断を伴う不満はまあ上に書いたように諸々あるのですが、思いのほか便利に楽しく使えてしまっているとは言わざるを得ません。

人に奨められるかというと3世代続けて答えはNOで、2倍の金を出してでもマトモなPCを調達した方がいいと思います。ゲームをしたいなら据置でもノートでも、RazerやASUSあたりの「いわゆるゲーミングPC」を買えば5倍以上強いGPUで快適にゲームを遊べます。ゲームをしない人で小さいPCが必要ならSurface goあたりもお勧めです。

ノートPCに「面積あたりのパフォーマンス」という評価軸を採用している人や、SteamやXbox Game Pass等のライブラリを気軽に外に持ち出したい人は選択肢に入れても良いかもしれない、そんな感じのマシンです。パッと見は異様だけどそこまで悪いやつでもないよ。良いやつでもないけど。